2025年6月号の特集は「打たれる覚悟、打たせる価値」。

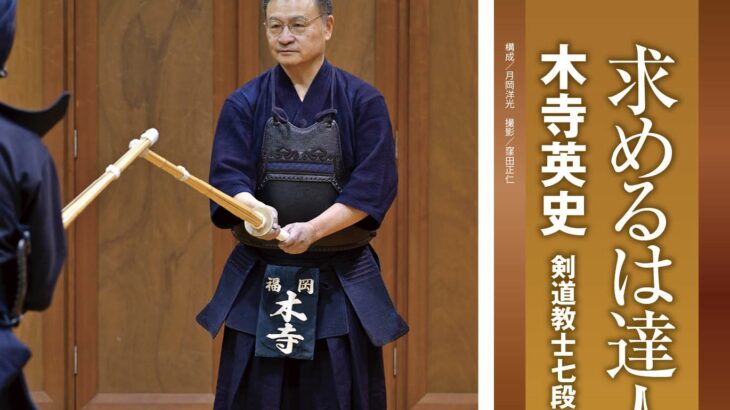

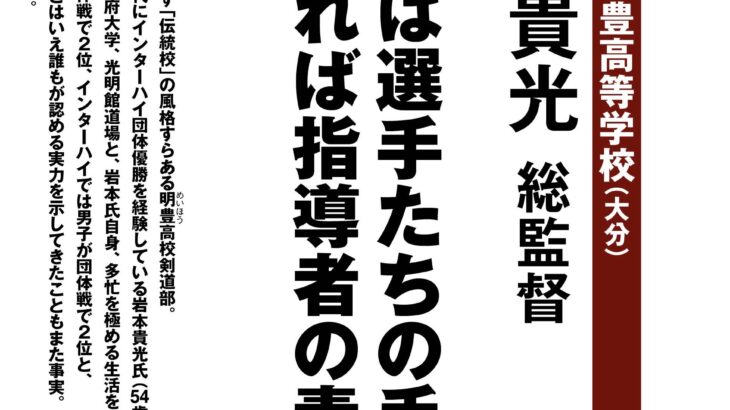

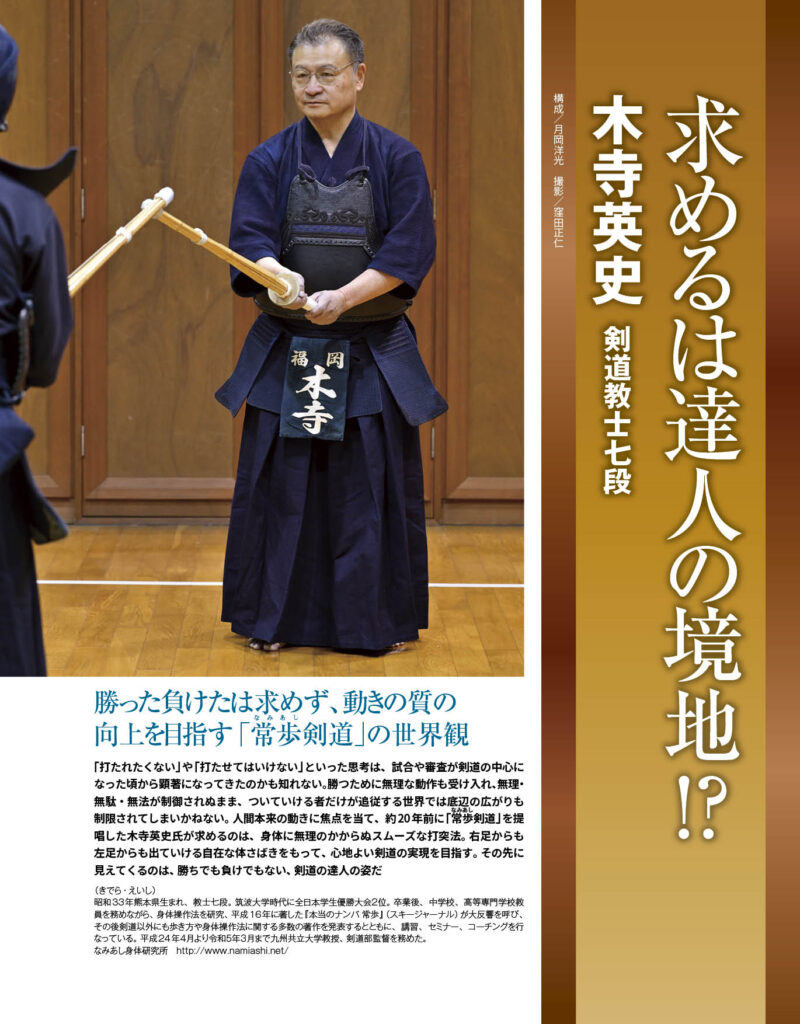

全日本学生優勝大会2位の実績も持つ木寺英史氏が当時から感じていた「打たれる覚悟」について語っていただきました。

先頭のページを公開します。

冒頭の部分を抜粋して掲載します。

福岡の知人と昔の玉竜旗のビデオを観ながらその方が言うには、「我々の頃は受けることはなかった。受けないで、一緒に打っていた。今は剣道がだいぶ変わったな」と。

私が剣道部の学生の稽古を見ていて気になったのは、“相手が打ってきたら受ける”という剣道でした。攻めて打つ側と攻められて受ける側が行ったり来たりするだけで、お互いが一緒に出るという局面がほとんどありません。私たちが教えられたのは、昔話をした方が言われたとおり、「一緒に打つ」剣道でした。「相打ちにしなさい」という指導であり、「相手が面を打ってきたら、その面を受けるのではなく、相打ちの面で消しなさい」という教えです。自分たちの気持ちの中にも「受けたら負けだ」といった感覚が芽生えていきました。

この冒頭に出てくる「福岡の知人」というのは高校・大学時代には全国大会で優勝を果たした名選手です。その名選手が「受ける」はなかった、と述べているのです。木寺氏も筑波大学時代に全国大会で決勝戦の舞台を踏む選手。高校や大学の全国大会では、相打ちの発想が当たり前だった、ということなのです。

詳細はさらに次ページ以降で紹介しています。

合わせて、木寺氏が長年研究を続けている「常歩(なみあし)剣道」にも着目。無理のない身体の使い方について話をうかがいました。

「5分」のあたりで、

「自然体で立った状態で床をつま先で押すと、現代人は靴を履いて生活しているから、つま先に体重を乗せれば前に進むと思いがちですが、実際に体験すると、つま先で床を押すと身体は後ろに倒れます。それとは逆に、かかとで床を押すと、イメージ的には身体が後ろに倒れそうな気がしますが、これも身体は前に倒れます。つまりかかとで床を踏めば、前への推進力が働くのです」

といったことを語っています。

撮影していた記者は剣道経験者ゆえ、「本当か?」と思ってしまいました。そこで、剣道をまったくやったことのない人に予備知識なしで上記の事を質問してみました。するとたしかに、つま先で床を押せば後ろに身体は倒れました。逆もまた然りです。

「つま先で蹴るような力を使わずとも、かかとで床を踏むことを練っていけば、剣道の動作に充分応用可能となります。むしろ、ことさら筋力を必要としないことから、省エネ効果も絶大といえます」

当たり前だと思い込んでいた「身体の使い方」って、必ずしも当たり前ではないのかもしれません。

記事は2025年6月号で掲載しました。

↓木寺氏の著書です↓